IJCLab développe un écosystème de projets interconnectés qui placent le laboratoire au centre de l'astronomie multi-messager européenne. Du projet ACME financé par l'UE au réseau GRANDMA dont le programme de science participative Kilonova-Catcher a été couronné par le prix Gemini 2025, ces initiatives illustrent comment les collaborations internationales transforment notre compréhension des phénomènes cosmiques.

L'astronomie multi-messager combine l'observation de différents signaux cosmiques comme les ondes gravitationnelles, rayons gamma, neutrinos et lumière visible pour comprendre les événements astrophysiques les plus violents de l'Univers.

L'un des objectifs scientifiques d'IJCLab est de comprendre comment se forment les éléments lourds dans l'Univers au moment de leur formation ou lorsqu’ils interagissent, notamment lors de la fusion de deux étoiles à neutrons. Ces collisions éjectent une matière extrêmement riche en neutrons qui, par capture rapide de neutrons (processus r), synthétise les éléments lourds comme l'or, le platine ou l'uranium. Le chauffage radioactif de cette matière génère une émission lumineuse appelée kilonova, qui brille pendant quelques jours à quelques semaines en passant du bleu au rouge infrarouge. En couverture, vue d'artiste d'une kilonova par Mark Garlick/University of Warwick.

La détection historique de l’onde gravitationnelle GW170817 en 2017 par LIGO et Virgo, accompagnée de l'observation d’une kilonova, a inauguré l'ère de l'astronomie multi-messager et démontré le potentiel de cette approche.

ACME : 14,5 millions d'euros pour optimiser l'accès aux infrastructures européennes

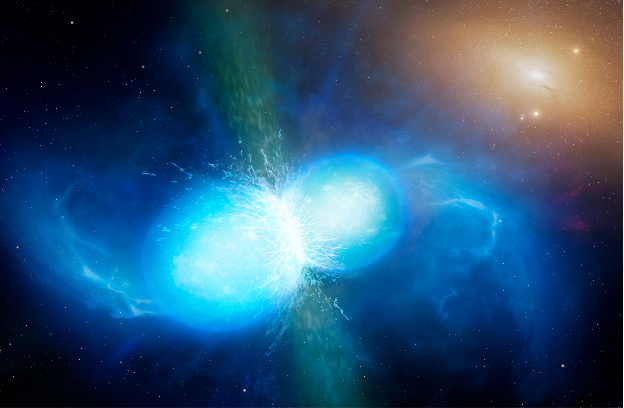

Lancé en septembre 2024, ACME (Astrophysics Centre for Multimessenger studies in Europe) rassemble 40 partenaires de 15 pays européens et les États-Unis. Ce projet Horizon Europe, coordonné par le CNRS, se déploie sur quatre ans avec des institutions de premier plan comme le DESY en Allemagne ou le CEA en France.

Carte des partenaires européens (non visible : Canada-France-Hawaii Telescope Corporation)

Le projet vise à harmoniser l'accès transnational et virtuel aux infrastructures de classe mondiale, tout en développant des centres d'expertise pour faciliter l'accès à un plus grand nombre de chercheurs et optimiser les futures campagnes d'observation et analyses.

En France, plusieurs laboratoires participent activement au projet, reflétant la richesse de l'écosystème national de recherche en astrophysique. IJCLab y contribue à travers ses pôles Ingénierie et Astrophysique, astroparticules et cosmologie.

Julien Peloton, responsable scientifique, coordonne la participation du laboratoire autour de trois axes : FINK (courtier d'alertes astronomiques), GRANDMA (collaboration internationale dédiée à l'astronomie multi-messager) menée par Patrice Hello, chercheur en astronomie gravitationnelle, et les activités de formation menées par Tiina Suomijärvi, enseignante-chercheuse.

L'équipe continue de se renforcer avec l'arrivée de Camille Douzet, ingénieure de développement logiciel, qui assure l'ouverture de la plateforme scientifique ICARE/Skyportal pour la gestion des alertes, stockage et analyse des images à l'ensemble des utilisateurs européens.

FINK : de 200 000 à 10 millions d'alertes par nuit

FINK constitue le cerveau numérique de cette chaîne d'observation. Développé par l'équipe de Julien Peloton, ce courtier d'alertes astronomiques traite en temps réel les 200 000 alertes générées chaque nuit par les relevés actuels du ciel. Le défi est de taille : l'Observatoire Rubin enverra environ 10 millions d'alertes par nuit pendant 10 ans.

Vue de drone du NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory pendant la première campagne d’observation. © RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA

Vue de drone du NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory pendant la première campagne d’observation. © RubinObs/NOIRLab/SLAC/NSF/DOE/AURA

Face à ce déluge de données, les algorithmes d'intelligence artificielle de FINK filtrent et classent automatiquement les alertes pour identifier les événements intéressants : supernovæ, étoiles variables, astéroïdes géocroiseurs ou signaux optiques de sources d'ondes gravitationnelles. Cette capacité de traitement à grande échelle permet de déclencher immédiatement les observations de suivi nécessaires à l'astronomie multi-messager.

GRANDMA : une collaboration pour l'astronomie multimessager

Le réseau GRANDMA (Global Rapid Advanced Network Devoted to the Multi-messenger Addicts), initié par Sarah Antier, Patrice Hello et Nicolas Leroy en 2018 au sein du groupe "ondes gravitationnelles" d'IJCLab, compte 35 télescopes répartis dans 20 observatoires sur les cinq continents. Cette couverture mondiale permet une réaction rapide aux alertes d'événements cataclysmiques.

La collaboration développe plusieurs programmes : sursauts gamma, neutrinos, suivi des transitoires rapides du LSST et émissions lumineuses associées aux ondes gravitationnelles. Constituée de théoriciens, astrophysiciens, physiciens et observateurs, elle a développé un environnement collaboratif pour croiser les messagers entre eux : c'est au cœur de cette analyse multiphysique que la science progresse sur la composition des jets relativistes, kilonovae ou la formation des objets compacts.

Les résultats sont multiples. Par exemple, GRANDMA a suivi 90% des alertes de la campagne O3 de LIGO/Virgo et proposé sa propre interprétation sur l'observation du sursaut le plus énergétique détecté par l'humain. Le réseau se tient maintenant prêt pour la prochaine kilonova.

Kilonova-Catcher : 200 astronomes amateurs primés

GRANDMA a également développé Kilonova-Catcher, un projet de science participative qui mobilise des astronomes amateurs dans l’étude des objets compacts.

Ce programme vient de recevoir le prix Gemini 2025, décerné à Damien Turpin (CEA Saclay), Sarah Antier (Observatoire de la Côte d'Azur et IJCLab), Arnaud Leroy (astronome amateur), ainsi qu'au réseau de 200 astronomes amateurs répartis sur les cinq continents.

Cette reconnaissance souligne la qualité de l'approche collaborative entre professionnels et amateurs. Sarah Antier, membre d'IJCLab et co-lauréate, illustre la capacité du laboratoire à allier recherche de pointe et démocratisation scientifique. Les observations des amateurs s'intègrent dans les analyses scientifiques au même titre que celles des télescopes professionnels.

L'écosystème européen au service de la recherche

ACME s'inscrit dans la stratégie européenne de structuration de la recherche en astronomie et en physique des astroparticules, ciblant les services d'infrastructures pour l'avancement des connaissances. Au laboratoire, le projet crée des synergies entre traitement de données (FINK), coordination d'observations (GRANDMA), formation et ouverture à la science participative (Kilonova-Catcher).

Ces outils préparent l'avenir de l'astronomie multi-messager. Avec l'amélioration des détecteurs d'ondes gravitationnelles, la fréquence des détections va considérablement augmenter. Depuis GW170817 en 2017, seule kilonova confirmée, scientifiques et amateurs attendent les prochaines détections qui enrichiront notre compréhension de ces laboratoires cosmiques.

En savoir plus :

- Lancement d’ACME, un projet construit par et pour les communautés des astroparticules et de l’astronomie

- Le projet ACME – Horizon Europe

- Site du projet ACME

- Broker d'alertes FINK

- Réseau GRANDMA

- KNC Catcher - Prix Gemini 2025

- L’observatoire Vera C. Rubin dévoile ses premières images : vers une révolution astronomique

- An updated nuclear-physics and multi-messenger astrophysics framework for binary neutron star mergers