La visite d'une délégation du CNES (Centre National d'Études Spatiales) à IJCLab le 31 janvier 2025 a marqué une étape supplémentaire dans un partenariat engagé depuis la fin des années 90 et qui se développe autour de plusieurs axes de recherche en astrophysique, cosmologie et étude de la matière extraterrestre. De gauche à droite sur la photo: Vincent Tatischeff (IJCLab), Philippe Laudet (CNES), Vincent Dubourg (CNES), Sophie Henrot-Versillé (IJCLab), Thierry Bret-Dibat (CNES), Francis Rocard (CNES), Martin Boutelier (CNES) © Dominique Longieras/IJCLab

À l'initiative de Thierry Bret-Dibat, sous-directeur des Sciences de l'Univers et de l'Exploration au CNES, cette rencontre, à laquelle ont pris part, côté CNES, trois responsables thématiques (Francis Rocard, Philippe Laudet et Martin Boutellier), le Sous-directeur Projet Sciences de l'Univers (Patrick Castillan) et son adjointe (Louise Lopez) et le Sous-directeur Ballons (Vincent Dubourg), fait suite à une première visite qui avait eu lieu en 2021.

Elle a permis de renforcer nos échanges, d'approfondir notre connaissance mutuelle et de consolider les collaborations déjà en cours :

- Polarisation des sursauts gamma - COMCUBE-S

- Suivi des ondes gravitationnelles - SVOM

- Cosmologie - LiteBIRD

- Innovation numérique - Fink

- Analyse d'échantillons extraterrestres de Rosetta, Ryûgu et Chang'E5

- Plateformes CALVA et MYRTHO

L'implication des équipes du pôle Astroparticules, Astrophysique et Cosmologie (A2C) d’IJCLab, de la direction du laboratoire, représentée notamment par Achille Stocchi, Fadi Ibrahim et Valérie Chambert, ainsi que Nicolas Leroy et Sophie Henrot-Versillé pour la direction de l'IN2P3, témoigne de la volonté commune de renforcer ce partenariat.

Des projets scientifiques communs

Polarisation des sursauts gamma

Vue d'artiste de deux étoiles à neutrons en fusion. Les faisceaux représentent le sursaut gamma tandis que la grille d'espace-temps ondulante indique les ondes gravitationnelles isotropes. Crédit photo : National Science Foundation/LIGO/Sonoma State University/A. Simonnet

Le projet COMCUBE-S vise à étudier les sursauts gamma, des émissions très brèves d’une énorme quantité de rayons gamma venant de très loin dans l’univers, bien au-delà de notre galaxie. Evènements parmi les plus violents de l’univers, ils sont produits lors de la mort cataclysmique d’une étoile très massive ou par la fusion de deux astres compacts, deux étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons avec un trou noir. Pour mieux comprendre la physique en jeu dans ces explosions, COMCUBE-S mesurera la polarisation linéaire des rayons gamma, autrement dit l’orientation privilégiée de leur champ électrique, à l’aide d’une constellation de 27 microsatellites en orbite terrestre à environ 500 km d’altitude. La mission pourra également prévenir d’autres télescopes au sol ou dans l’espace d’une nouvelle source dans le ciel en moins de trente secondes après sa détection, pour réaliser des observations multi-longueurs d’onde du phénomène cosmique. COMCUBE-S est actuellement en phase d’étude (phase A) avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et bénéficie d’un important soutien du CNES.

En juin 2024, le CNES a opéré pour la première fois un vol transatlantique en ballon stratosphérique depuis la Laponie suédoise jusqu'à l'île de Baffin, dans le grand nord canadien, avec à bord un prototype de polarimètre gamma développé par la collaboration COMCUBE. Pendant les 3 jours et 17 heures de vol au-dessus de l’Arctique, l’instrument a détecté avec succès de nombreux rayons gamma générés par des réactions atmosphériques, ainsi que le rayonnement émis par la nébuleuse du Crabe et son pulsar, dans des conditions proches de celles de la future mission spatiale. La collaboration COMCUBE est coordonnée par Vincent Tatischeff de l'équipe Astrophysique et Cosmochimie du pôle A2C d'IJCLab, et implique tous les départements techniques du pôle ingénierie du laboratoire.

Suivi des ondes gravitationnelles

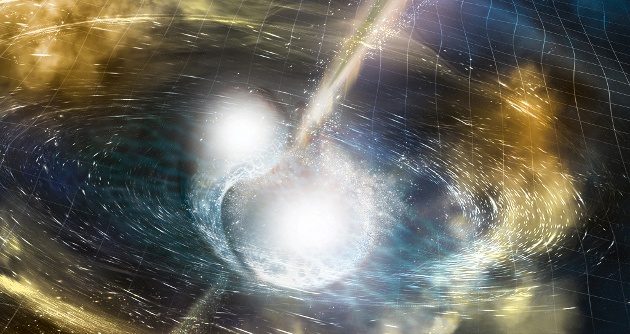

Vue d'artiste du satellite SVOM. Crédit : CNES

Vue d'artiste du satellite SVOM. Crédit : CNES

Le travail en commun sur la mission franco-chinoise SVOM, lancée en juin 2024, démontre également l'efficacité de la collaboration entre le CNES et IJCLab. Florent Robinet, de l'équipe Ondes Gravitationnelles du pôle A2C, coordonne cette activité et est responsable du logiciel embarqué du télescope à rayons X, MXT (Microchannel X-ray Telescope).

Ce programme peut détecter et localiser les sources de rayonnement avec une précision à moins de quelques minutes d'arc (unité de mesure angulaire) en quelques secondes, une rapidité essentielle pour permettre à d'autres télescopes d'observer rapidement ces phénomènes transitoires. L'intérêt de l'équipe se porte en particulier sur la détection des sursauts gamma dont les sources produisent également des ondes gravitationnelles détectées au sol (notamment par le détecteur Virgo).

Nos invités du CNES ont pu, à cette occasion et grâce à Angélique Lartaux et Aymeric van de Walle, visiter CALVA, une plateforme dédiée à l'amélioration des détecteurs d'ondes gravitationnelles (des vibrations de l'espace-temps produites par des événements cosmiques majeurs). Elle permet d'étudier une technique appelée "squeezing" qui vise à réduire le bruit quantique dans les mesures, en particulier pour les futurs détecteurs comme Einstein Telescope.

Cosmologie

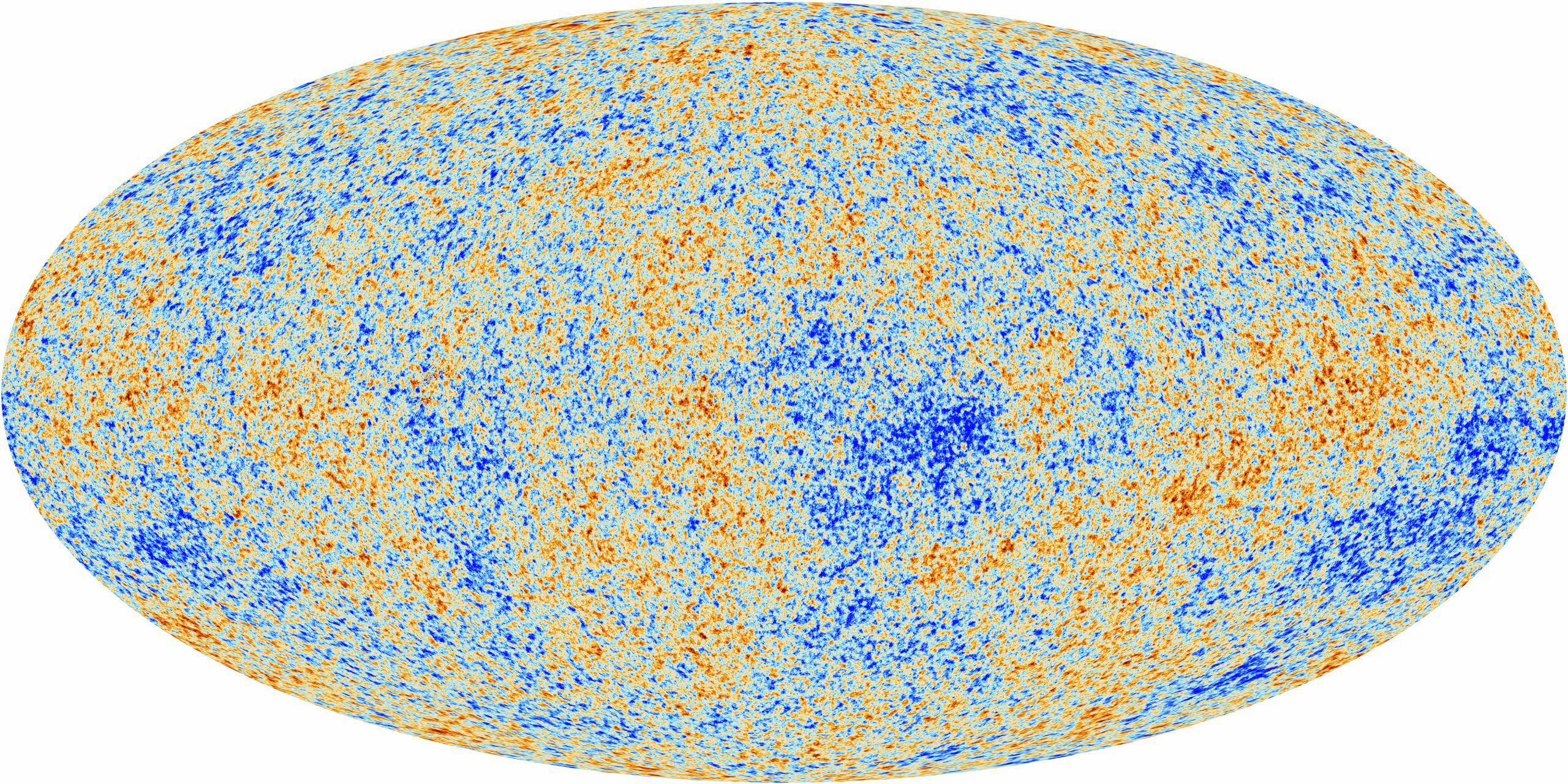

La mesure du fond diffus cosmologique (CMB), étudié ici à l'aide du satellite PLANCK. Credit : ESA/IJCLab

CNES et IJCLab collaborent également dans le cadre de la mission LiteBIRD pour mesurer la polarisation du fond diffus cosmologique - le plus ancien rayonnement observable de l'Univers - dans la suite de l’implication dans Planck.

L'équipe CMB (Cosmic Microwave Background) d'IJCLab, coordonnée par Matthieu Tristram est très impliquée sur la mesure du signal primordial des modes B de polarisation - une signature unique laissée dans le rayonnement cosmologique par les ondes gravitationnelles produites lors des premiers instants de l'Univers, pendant la période d'inflation cosmique - une phase d'expansion extrêmement rapide de l'Univers.

L'équipe développe des outils d'analyse des données (segment sol) et étudie la période de réionisation cosmique - une époque où les premières étoiles et galaxies ont ionisé l'hydrogène neutre de l'Univers par leur radiation. Sophie Henrot-Versillé contribue également à la calibration et au modèle de l’instrument.

Innovation numérique

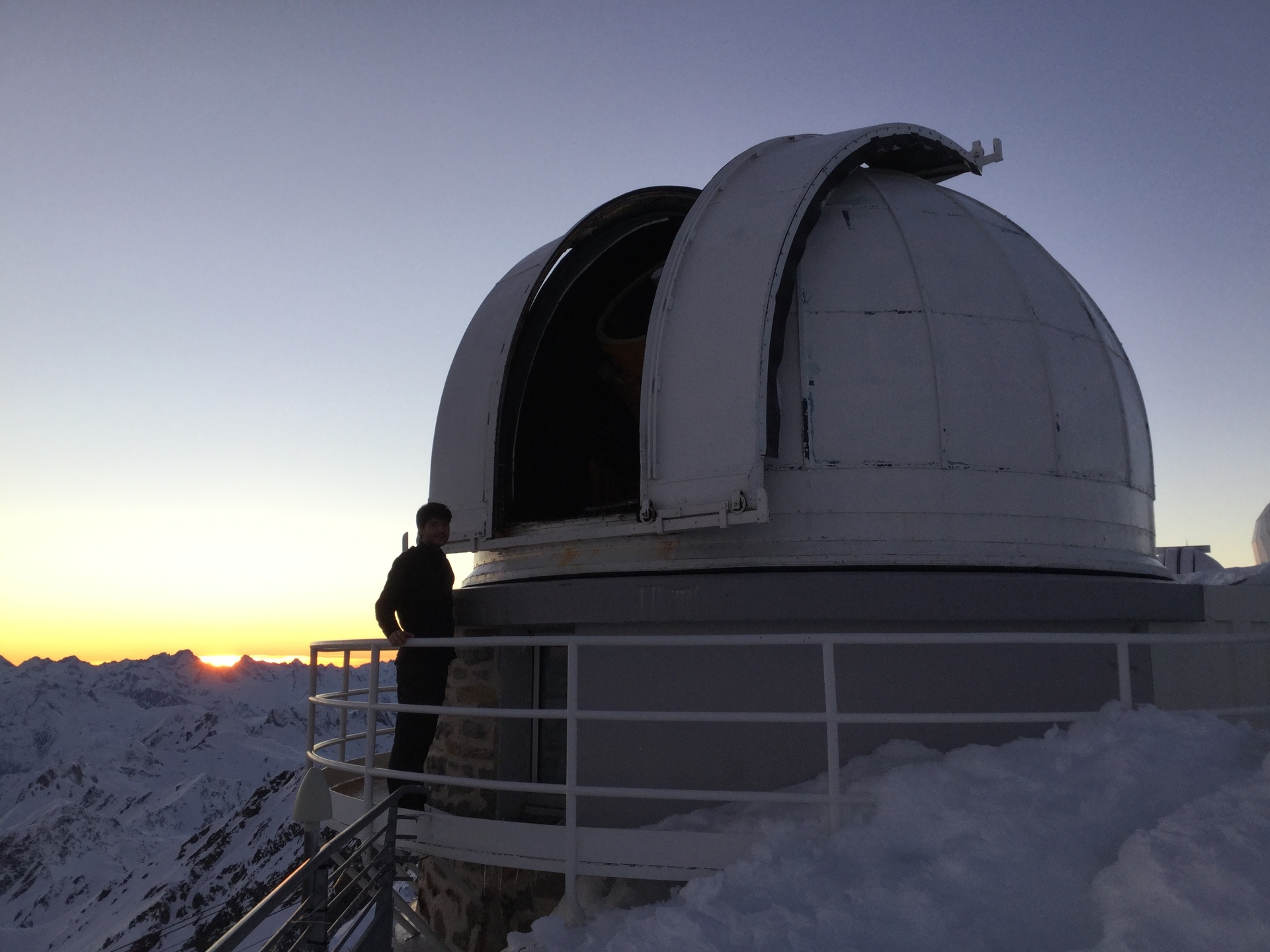

Observatoire Vera Rubin-LSST. Credit : Dominique Longieras/IJCLab.

Face à l'augmentation exponentielle des données astronomiques, Julien Peloton (pôle ingénierie) et son équipe à IJCLab ont développé le broker Fink sélectionné dans le cadre du projet Vera Rubin/LSST. Cet outil informatique agit comme un système de tri et d'analyse automatique (broker) qui traite en temps réel les observations de différents télescopes. Il permet de détecter et de classifier rapidement les phénomènes astronomiques transitoires - des événements célestes qui apparaissent et disparaissent, comme les explosions d'étoiles ou les collisions d'objets cosmiques - afin de planifier des observations de suivi.

Fink fait également partie du Pôle de données sur les petits corps du CNES, avec l’objectif de développer un accès standardisé aux données issues de divers relevés et missions (ZTF, VRO, Euclid, etc.) et d’extraire en temps réel des propriétés physiques et dynamiques de millions de petits corps détectés par ces observatoires.

Analyse d'échantillons extraterrestres

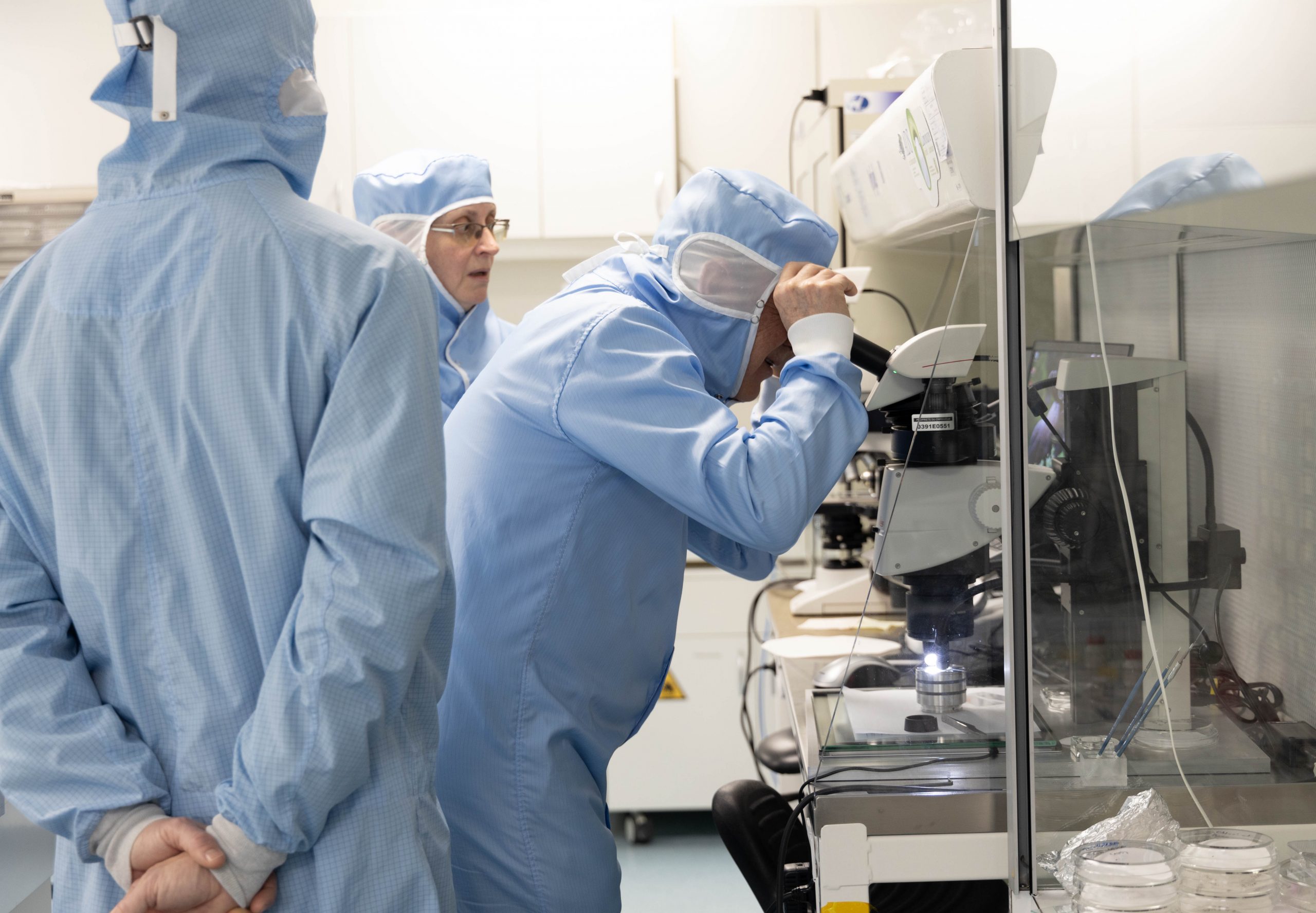

Présentation de l’observation d’échantillons extraterrestres dans MYRTHO par Cécile Engrand (IJCLab), avec Francis Rocard (CNES)et Martin Boutelier (CNES). Crédit : Dominique Longieras/IJCLab.

Enfin, IJCLab et le CNES collaborent autour de l’étude de la matière extraterrestre afin de mieux comprendre la formation du Système Solaire : échantillons de micrométéorites, analyses in situ lors de la mission Rosetta, échantillons de l'astéroïde Ryugu rapportés par la mission Hayabusa2, et bientôt échantillons lunaires de Chang’E5. Ces activités sont coordonnées par Cécile Engrand.

IJCLab accueille notamment une collection unique de micrométéorites récoltées en Antarctique par l'équipe et stockées dans la plateforme de salles blanches MYRTHO, dont l’une des salles est équipée pour la préservation et la préparation des échantillons (la seconde salle sert au développement de détecteurs pour l’astronomie gamma au MeV, en particulier pour le projet COMCUBE-S).

Visite de CALVA avec de gauche à droite : Philippe Laudet (CNES), Vincent Dubourg (CNES), Thierry Bret-Dibat (CNES), Patrick Castillan (CNES), Aymeric Van Der Walle (IJCLab) Crédit : Dominique Longieras/IJCLab

Visite de CALVA avec de gauche à droite : Philippe Laudet (CNES), Vincent Dubourg (CNES), Thierry Bret-Dibat (CNES), Patrick Castillan (CNES), Aymeric Van Der Walle (IJCLab) Crédit : Dominique Longieras/IJCLab

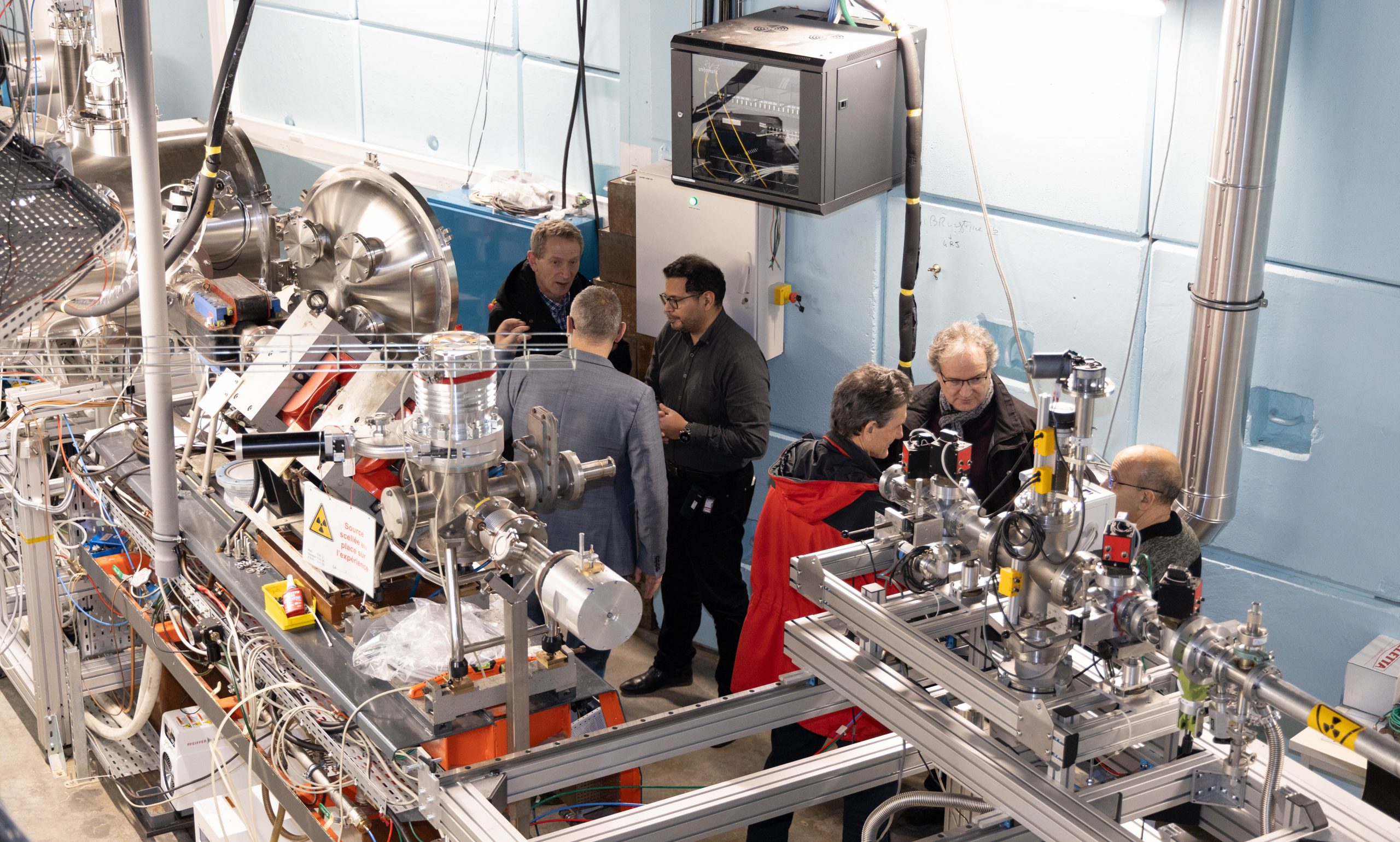

Infrastructures technologiques

La visite des plateformes technologiques a aussi permis d’aborder les nouvelles possibilités offertes par leur développement constant comme avec ALTO et sa toute nouvelle ligne Space-ALTO, en particulier pour les tests de résistance des matériaux aux radiations.

Découverte d’ALTO et sa ligne Space-ALTO par le CNES, Thierry Bret-Dibat et Vincent Dubourg, avec Vincent Tatischeff, Fadi Ibrahim et Enrique Minaya-Ramirez et Abdelhakim Said coordinateurs scientifique et technique de la plateforme. Crédit : Dominique Longieras/IJCLab.

Découverte d’ALTO et sa ligne Space-ALTO par le CNES, Thierry Bret-Dibat et Vincent Dubourg, avec Vincent Tatischeff, Fadi Ibrahim et Enrique Minaya-Ramirez et Abdelhakim Said coordinateurs scientifique et technique de la plateforme. Crédit : Dominique Longieras/IJCLab.

Perspectives futures

Cette rencontre a permis d'approfondir les collaborations en cours et d'envisager de nouvelles perspectives entre le CNES et IJCLab, notamment autour de participation aux propositions newASTROGAM, un observatoire de rayons gamma polyvalent, et FOSSIL, un spectromètre pour mesurer les distortions au spectre de corps noir du fond diffus cosmologique, dans le cadre de l’appel à propositions de l'ESA pour la future mission spatiale M8.